在武汉纺织大学机械学院与计算机学院的交汇处,四个“工科男”的故事悄然展开。他们是张厚强、陈永康、张庆乐、刘四方,四人从大一入校起就投入大学生创新创业事业,利用3D打印技术赋能创新创业。仅仅两年,他们已申请3项发明专利、3项实用新型专利、6项软著,在国家教育主管部门认可的A类学科竞赛中已斩获国家级奖项13项,省级奖项25项。今天让我们走进他们,一起来了解他们的奋斗故事!

1.当图纸上的灵感“跃然眼前”

四人因对发明创造的共同热爱结为挚友。他们常在实验室里头脑风暴,在竞赛中碰撞灵感,但始终有一个遗憾:那些天马行空的设计,如何从图纸变为现实?

2.从“卡脖子”到“破局者”

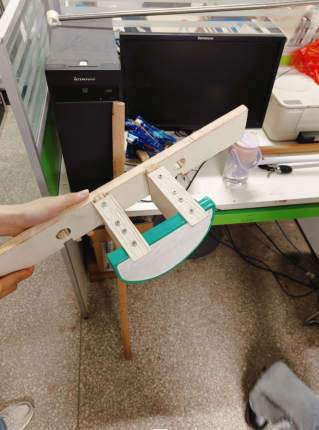

团队在备战2023年全国大学生机械创新设计大赛时,曾遭遇重大挫折。他们设计的辣椒移栽机,因缺乏加工条件,只能将图纸打印下来,贴在从工地捡来的木板上,用锯条锯出大致轮廓。最终,那些巧妙的精度要求只能停留于图纸,在比赛现场被评委评价为“过于粗糙”。他们回忆道:“我们带着厚达百页的设计说明书,却只能实现十分之一,那种无力感至今难忘。”

图为手搓的木质零件过程和拼凑的辣椒移栽机

正是这次挫败,让他们认识到自己就像被困在二维世界的设计师,亟需打开三维制造的任意门。一次偶然,他们关注到了增材制造技术。为攻克这项技术,张厚强、陈永康、张庆乐和刘四方组成团队自发购买设备进行研究。两个月内,他们测试了数十种打印材料,失败模型堆满了半个实验室,最终掌握从建模到后处理的全流程技术。

3.从“纸上谈兵”到“力求落地”

3D打印技术的引入,成了团队技术突破的关键。从此,他们不再“纸上谈兵”,而是“力求落地”。他们在学科竞赛的道路上披荆斩棘,斩获了一项又一项奖项。

图为团队成员的部分学科竞赛获奖证书

他们用这项技术将“六足机器人”“防空笔筒”“飞盘枪”等创意变为现实。例如,六足机器人采用轻量化结构设计,通过3D打印一体成型,灵活性与稳定性兼备;而“防空笔筒”则巧妙结合了机械传动原理,让文具收纳充满趣味。每一次打印成功,都是他们对“制造即创造”的生动诠释。

图为团队制作的部分3D打印作品

4.鼎新创强:从工作室到创新孵化器

2024年,四人在学校创新创业学院的大力扶持下正式创办“鼎新创强3D打印工作室”,他们坚信“3D打印不仅是工具,更是激发创新的桥梁”。这不仅是一个技术工坊,更成为纺大创新力量的孵化平台:

·助力科研:为校内科研团队定制实验设备零件,例如为学院机器人项目打印高精度齿轮组件,效率提升30%;

·文创赋能:设计校园主题的3D打印文创礼品,如校徽立体模型、彩色透光浮雕、将理工技术与人文情怀融合;

·学科竞赛护航:为同学提供快速原型制作服务,在机械学院领导及辅导员老师的大力支持下创办了院级学科竞赛组织“机械双创梦工厂”,带动全院学生参与科创活动,30余支队伍斩获近百项奖项;

·专利孵化:团队已申请3项发明专利,3项实用新型专利,并指导低年级学生参与专利撰写与成果转化。

5.硬核工科男的“浪漫哲学”

在旁人眼中,工科男的日常是冰冷的代码与图纸,但这支团队却赋予技术以温度:

·协作之暖:陈永康擅长结构设计,刘四方专攻算法优化,张庆乐精于AI技术,张厚强负责项目规划。四人分工明确,却始终坚信“1+1+1+1>4”;

·创新之趣:他们用3D打印制作“彩色透光浮雕纪念照”作为创意礼品,用飞盘枪组织校园友谊赛,让科技与生活趣味交融;

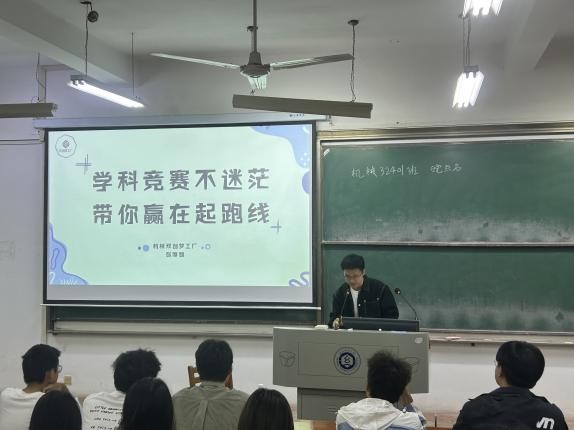

·传承之力:通过举办3D打印培训讲座、学科竞赛经验分享会,团队已吸引50余名学生加入创新行列,形成“传帮带”的良性生态。

“在逆境中生存,在逆境中成长”,这是他们共同的座右铭,也是这支团队的真实写照。如今,鼎新创强团队正计划与校外企业合作探索3D打印的“产学研”一体化创新性道路,未来团队将瞄准家居市场继续钻研,同时探索人工智能与增材制造的跨界融合。这四个“工科男”的故事,不仅是技术突破的缩影,更是一曲关于热爱、协作与担当的青春赞歌!